1) DELLE MAMMELLE

In numero di due, di forma sferica conica o discoidale, di volume assai variabile, le mammelle femminili sono poste sulla parte anteriore del torace, fra loro esiste un solco, ora più stretto ora più largo, chiamato seno. In genere le donne delle regioni calde hanno mammelle più grosse di quelle delle regioni fredde, il volume non sta in relazione con la costituzione o il vigore fisico del soggetto.

Le mammelle cominciano a crescere in prossimità e all’epoca della pubertà, inturgidiscono a ogni periodicità mestruale, aumentano di volume nell’eccitazione sessuale e in gravidanza, così mantenendosi durante l’allattamento. Il corpo della mammella principia a ridursi con l’esaurirsi della facoltà riproduttiva.

All’apice della mammella si trova il capezzolo di aspetto rugoso, ha forma cilindrica o conica arrotondata all’estremità, ove presenta orifizi, punti di sbocco dei condotti lattiferi. Esso è circondato da un’aureola o areola del diametro di 3-4 cm e tinta simile a quella del capezzolo, l’areola presenta estroflessioni ghiandolari (papille) sebacee, sudoripare, mammarie accessorie.

Il corpo della mammella, alloggiato nel sottocutaneo, è formato soprattutto dalle ghiandole mammarie in numero di 15-22, produttrici di latte che giunge in superficie percorrendo i condotti lattiferi. Il latte deve il suo colorito caratteristico alle gocce di grasso in esso sospese, il colostro, latte dei primi giorni dopo il parto, si distingue per la presenza di fattori immunitari. Il sottocutaneo è costituito da tessuto connettivo o fibroso e tessuto grasso. La pelle è tipicamente sottile, quella dell’aureola e del capezzolo presenta elementi elastici e muscolari che hanno la funzione di favorire la fuoriuscita del latte al succhiamento. La mammella presenta una ricca vascolarizzazione ed è abbondantemente fornita di nervi con funzione sensitiva, motoria, vasomotoria e secretoria. Nel maschio, pur rudimentale e inefficace, la mammella somiglia in tutto a quella della femmina, eccezionalmente può svilupparsi fino al punto da divenire funzionalmente attiva.

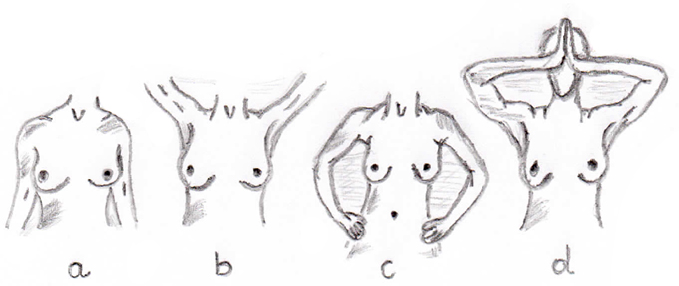

Le mammelle o seno, nel dire comune, è icona di bellezza, femminilità, maternità, fertilità, sesso; nessun’altra parte del corpo è più presente nell’arte e nella cultura. Secondo l’interpretazione evoluzionistica l’interesse sessuale per il seno come per il sedere femminile ha radici antiche. Entrambi, infatti, simili (2 unità, tendenzialmente sferiche, separate da un solco) riconducono all’accoppiamento da tergo pratica abituale anche per l’uomo prima di giungere completamente e definitivamente alla stazione eretta. La donna ha particolare attenzione per il seno fino anche a sottoporsi a interventi estetici invasivi per cambiarne i caratteri. La sua mutilazione, necessaria per patologie, viene vissuta con disagio, specie le pazienti giovani tendono ad avere problemi psicologici rilevanti, la sfera emotiva, relazionale, sessuale, il progetto stesso di maternità ne risentono. A volte può essere necessario sostegno psicoterapeutico, un atteggiamento positivo del partner è fondamentale per sostenere l’autostima e il benessere della compagna.